2025年7月22日,Plant Biotechnology Journal在线发表了华中农业大学欧阳波教授团队的最新研究进展:“Establishment of an efficient Agrobacterium-mediatedtransformation system for chilli pepper and its applicationin genome editing”。该研究通过优化基因型、筛选报告基因、改良转化流程等一系列组合拳,成功攻克了辣椒转化的难题,建立了一套可实际应用的农杆菌介导转化体系,并验证了其在CRISPR/Cas9基因编辑中的应用潜力。

面对辣椒转化这一“顽疾”,研究团队没有局限于单一环节的改良,而是进行了一场系统性的优化探索。

研究首先证实,基因型是影响农杆菌易感性和植株再生能力的关键因素。他们最初尝试对矮化品种'MiniPep'进行转化,但收效甚微。为此,团队建立了一套筛选标准——以病毒诱导的基因沉默(VIGS)效率作为农杆菌易感性的指标,以植株侧枝再生能力作为再生潜力的指标,从而成功筛选出更具转化潜力的基因型PC69。

2.选择最佳“指示剂”:RUBY报告基因脱颖而出

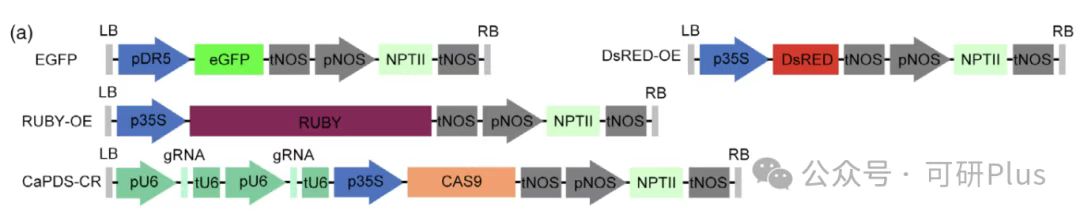

为了直观、高效地追踪和筛选转化事件,研究者比较了DsRed、eGFP和RUBY三种报告基因的效果(图1a)。结果表明:

图1a

DsRed:在转化的愈伤组织中未观察到明显的红色荧光。

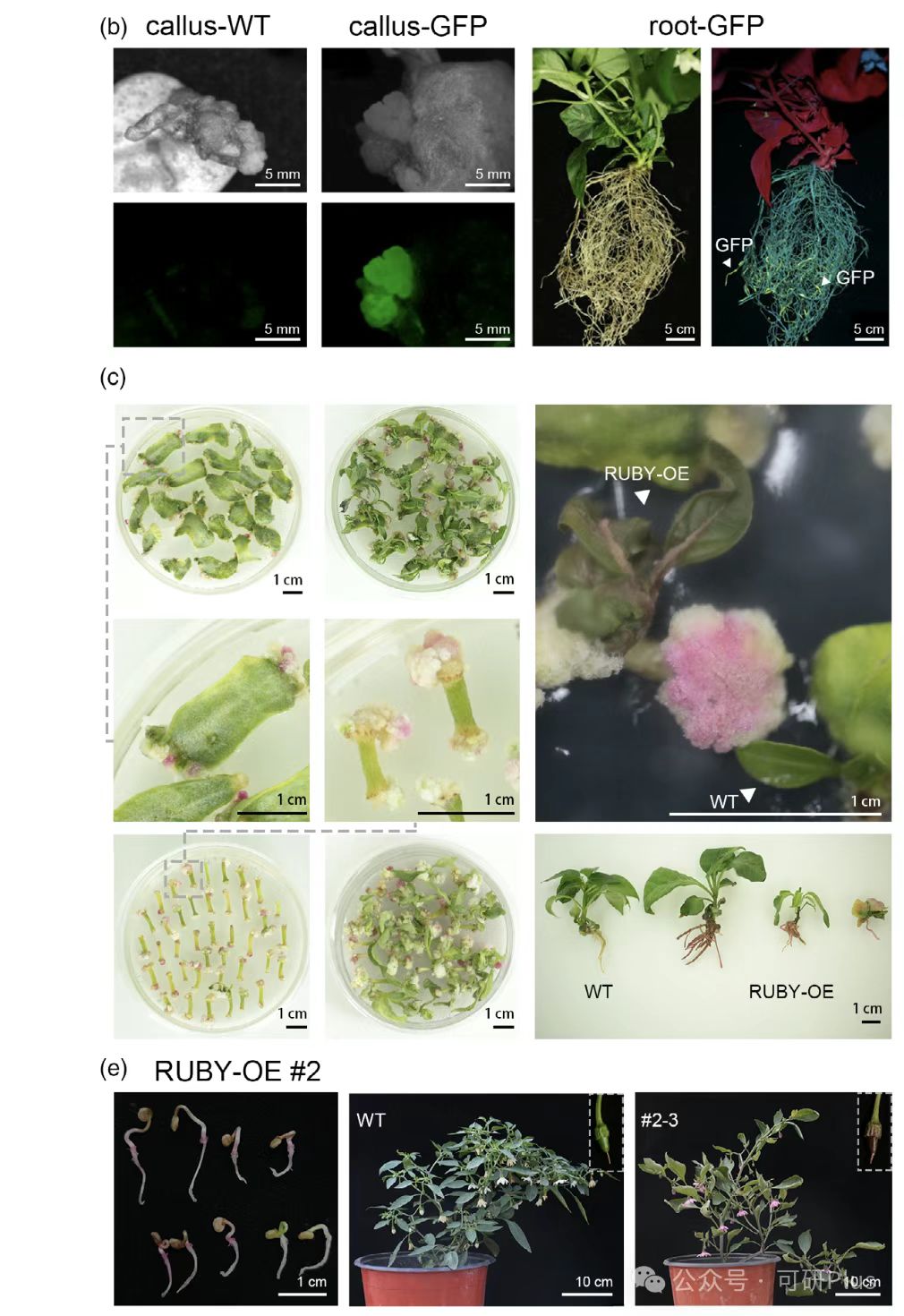

eGFP:虽然能在愈伤组织中检测到绿色荧光,但在再生芽中却难以观察,表明转化细胞可能再生困难或荧光信号被组织掩盖(图1b)。

RUBY:作为一种可见的报告基因,其产生的甜菜红素赋予了转化组织从愈伤、幼苗、叶片、根系到花、果实全生育期的粉红色表型,无需特殊设备即可肉眼识别,表现远优于前两者,是辣椒转化的理想报告基因(图1c, 1e)。

图1b,c,e

3.优化转化流程:真空处理与非预培养

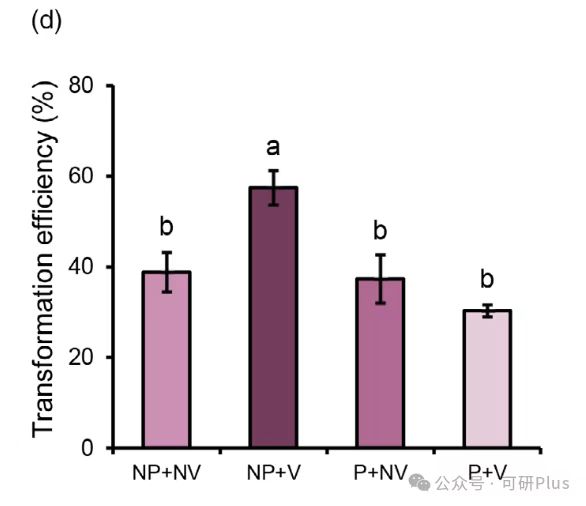

在确定了合适的基因型和报告基因后,团队进一步优化了转化流程。结果表明,对于子叶外植体,采用真空渗透处理并取消预培养步骤的组合,能够显著提高转化效率(定义为产生RUBY表型愈伤的外植体比例)(图1d)。

图1d

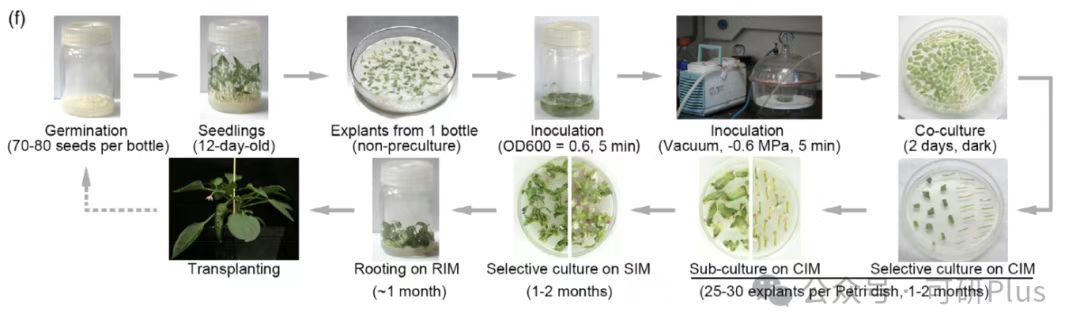

通过上述一系列的系统性优化,研究团队最终建立了一套完整、高效的辣椒遗传转化流程(图1f),其有效转化效率(产生带RUBY表型再生芽的外植体/总外植体)可达约5%,达到了可供实际应用的水平。通过对T1代后代的观察,RUBY表型呈现出符合孟德尔定律的3:1分离比,证明了外源基因的稳定遗传(图1e)。

图1f

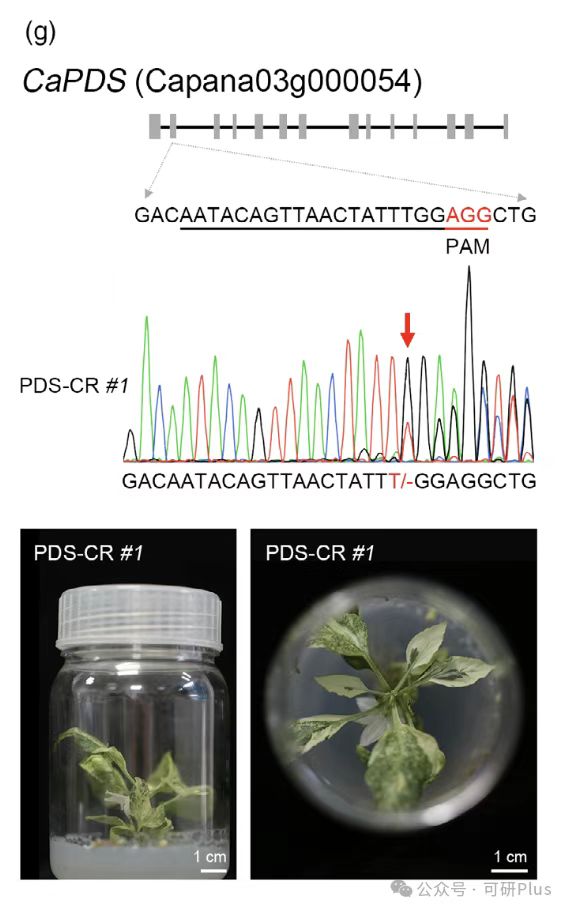

为了验证该体系的最终应用价值,研究者利用它转化了一个靶向辣椒内源基因CaPDS的CRISPR/Cas9基因编辑载体(图1a)。在转化后代中,他们成功观察到了由CaPDS基因功能缺失导致的白化表型的再生芽(图1g)。并且通过对白化植株靶点区域的Sanger测序,证实了在PAM序列上游发生了预期的碱基缺失(图1g)。

图1g

这一结果有力地证明,该新建立的转化体系不仅能够稳定表达外源基因,同样能够作为高效的递送平台,将CRISPR/Cas9系统导入辣椒细胞并实现有效的基因编辑。

此外,该研究还初步探索了进一步提升转化效率的可能性。他们发现,过表达番茄的生长调控因子SlGIF1,能够进一步提高辣椒的转化效率,这表明引入关键发育调控因子是未来持续优化该体系的重要方向。

本研究的突破之处在于,它并非依赖单一技术的改良,而是通过对基因型、报告系统、转化流程和发育调控因子等多维度、系统性的优化,成功攻克了辣椒遗传转化这一长期存在的“顽疾”。

总而言之,这项工作为辣椒的功能基因组学研究和分子设计育种提供了强有力的“引擎”,其系统性的优化思路也为其他“顽拗型”作物的转化体系建立提供了宝贵的借鉴。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.70216

本文转自公众号:可研Plus(https://mp.weixin.qq.com/s/bLARlz9BTT-H3DwlWQxPJQ)